日本の料理は、その長い歴史を通じて、多様な変遷を遂げてきました。その進化の過程をたどると、人々の暮らしや文化、技術の変化が料理にどのように影響を与えてきたかを知ることができます。

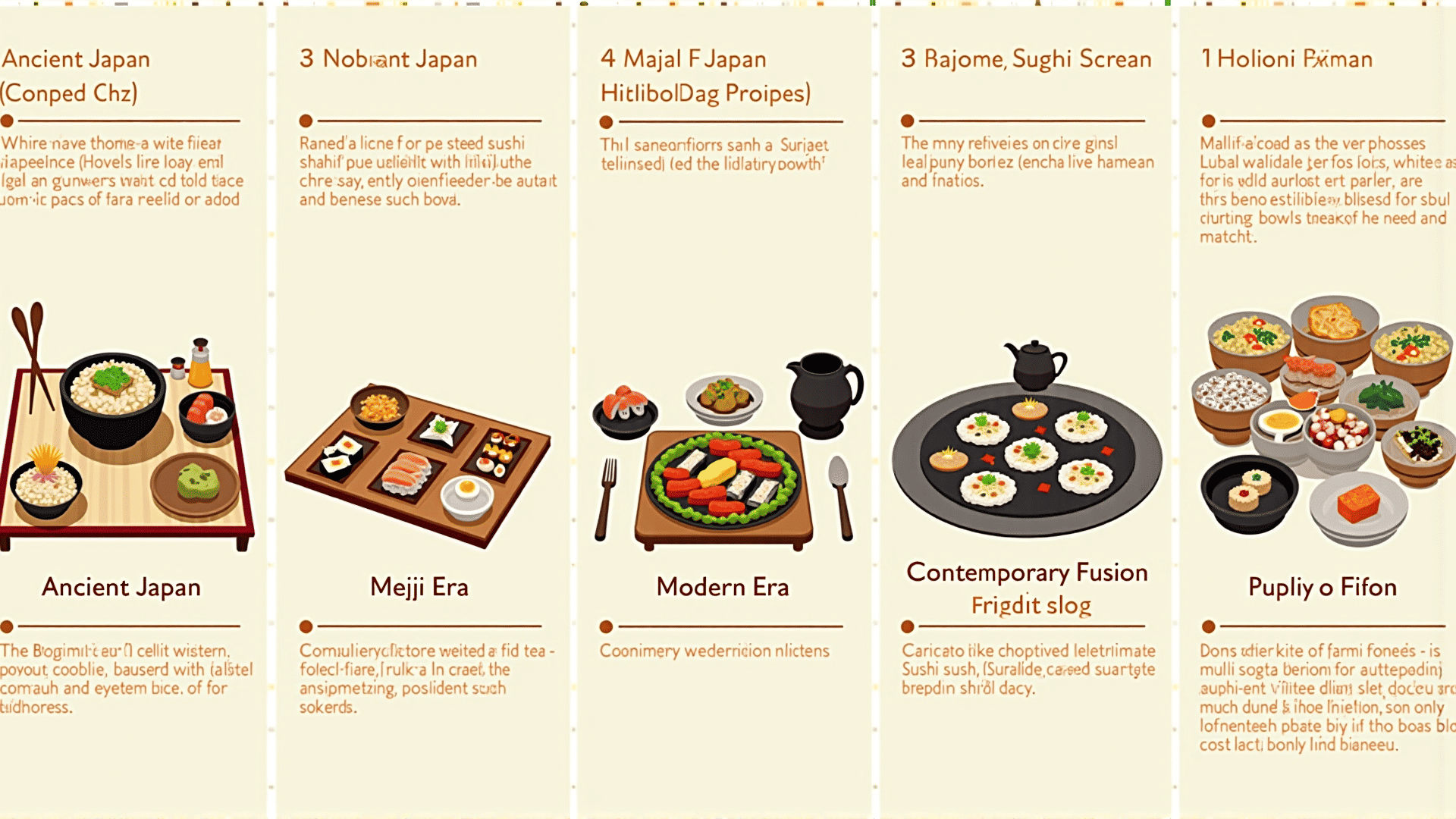

古代日本における食文化は、主に自然の恵みを中心に発展しました。稲作が始まった弥生時代には、米が主食として定着しました。この時代、人々は狩猟や採集を続けながらも、農業を拡大させていきました。その後、奈良時代や平安時代には、中国大陸や朝鮮半島からの影響を受け、仏教や儒教の教えが料理に反映されるようになりました。この時期、精進料理が発展し、穀物や豆、野菜を中心とする料理が増えていきました。

中世に入ると、戦乱が続く中で武士の台頭があり、武士に合わせた料理が発展しました。この頃には、保存食としての干物や味噌、醤油の利用が拡大しました。そして、鎌倉時代から室町時代にかけては、茶の湯文化が広まり、茶懐石料理が洗練されていきました。茶懐石は、質素ながらも繊細な美しさを重視した料理として現代まで影響を与えています。

江戸時代に入ると、平和な時代が長く続いたことから、都市文化の発展とともに料理も大きく変化しました。多くの庶民が外食を楽しむようになり、そばや寿司、天ぷらなどの今でも親しまれる料理が庶民の味として普及しました。また、発酵技術の向上により、酒や漬物の品質が向上し、食の楽しみが広がりました。

明治時代以降、西洋の文化が急速に到来し、日本の料理は再び大きな変化を迎えました。西洋料理が輸入され、カレーやコロッケ、ビフテキのような日本独自のアレンジが加えられた料理が誕生しました。この時代、日本人の食卓に多様性が加わり、栄養面でも豊かになりました。

現代日本の料理は、過去の伝統を受け継ぎつつも、世界中の影響を受け様々なジャンルの料理が楽しめるものとなっています。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたこともあり、その世界的評価は高まっています。日本の料理は時代とともに進化し続ける一方で、地域ごとの特産や伝統を大切にしながら、未来へと受け継がれていくことでしょう。