日本料理の起源は、古代から続く豊かな歴史と文化に根ざしています。農耕文化が盛んになることで、米を主食とする食文化が形成され、日本の料理はその独自の進化を遂げていきました。米は、日本の食事の中心的な存在であると共に、その栽培の過程で地域ごとの特性が生かされた料理が多数生まれました。

また、日本料理は四季の移り変わりを大切にすることでも知られています。春には新鮮な山菜や魚介、夏にはさっぱりとした冷やしうどんやそうめん、秋には旬の果物やきのこを使った料理、冬には温かい鍋やおでんなど、各季節に合わせた食材の選び方が重視されます。

さらに、奈良時代から平安時代にかけては、中国や朝鮮半島からの影響を受けることで新たな調理技術や調味料が導入されました。特に、仏教の普及によって精進料理が広まり、動物性食品を避ける傾向が生まれました。これにより、野菜や豆類の工夫を凝らした調理法が発展し、今日の日本料理にもその影響が見られます。

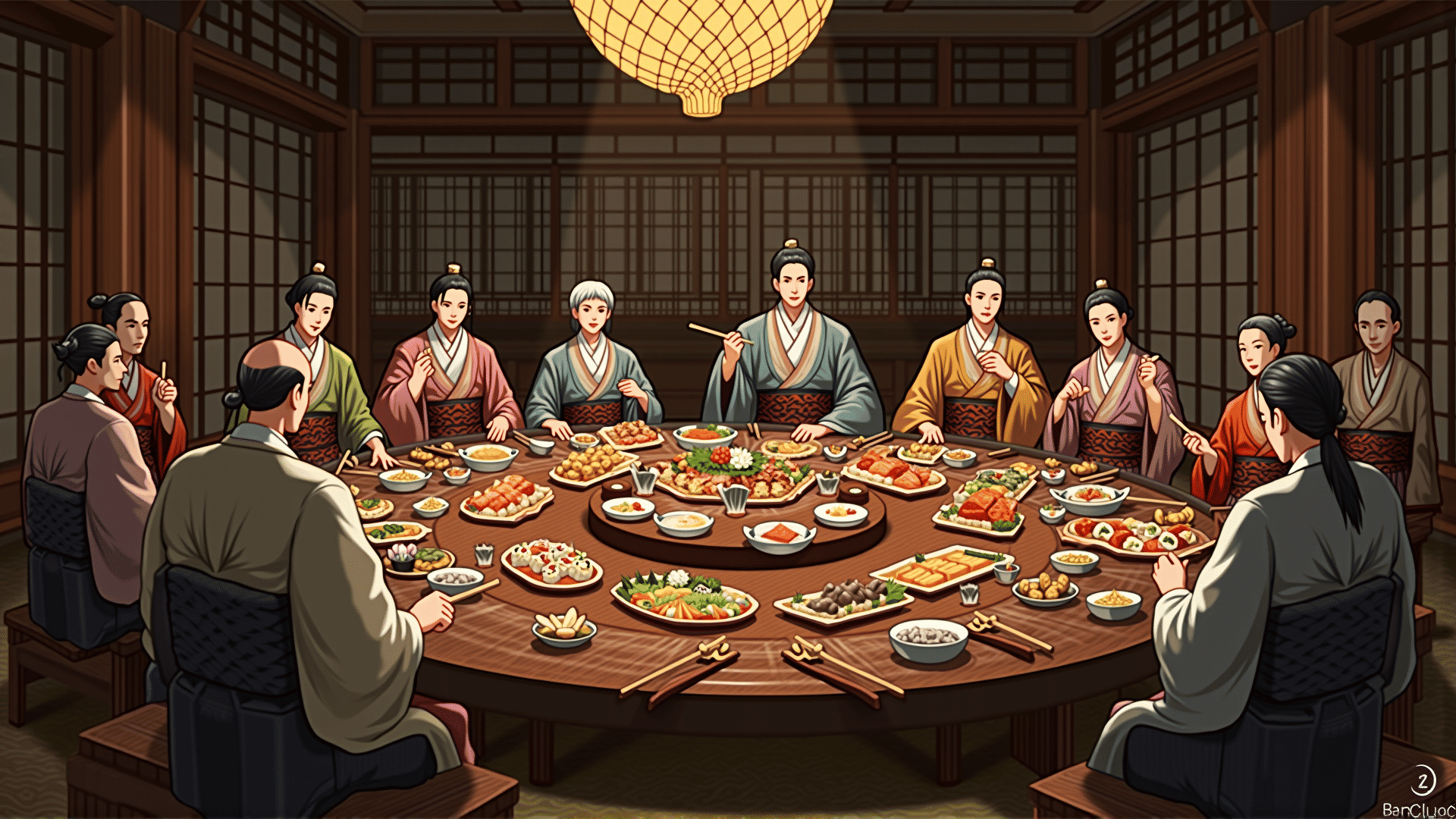

料理の彩りや盛り付けも、日本料理の重要な要素です。日本人は「目で見て楽しむ」ことを非常に重んじており、食器の選び方や色彩感覚が大切にされています。それぞれの料理は、器の形や質感に合った形で提供され、自然の美しさや調和が表現されるよう工夫されています。

このように、日本料理は、古代から続く文化や自然との共生、そして他国の文化からの影響といった多様な要素が織り交ぜられ、発展してきました。現代の日本の食卓に並ぶ料理は、その長い歴史と多様な要素を反映し、今もなお進化し続けています。